Negli anni ’60, il programma televisivo The Ed Sullivan Show era il palcoscenico che ogni artista ambiva calcare. Esibirsi lì significava conquistare milioni di persone in tutti gli Stati Uniti e non solo. Ed si è accaparrato alcuni dei momenti più iconici della storia musicale come l’esordio televisivo di Elvis Presley nel 1956, l’arrivo dei Beatles negli Stati Uniti nel 1964 e indimenticabili ospitate come quelle dei The Supremes, The Doors e i Rolling Stones. Niente male eh? Peccato per il fatto che molto spesso le esibizioni venissero richieste in playback, una pratica che a molti faceva storcere il naso.

Cosa diavolo è davvero il playback e perché tutti lo odiano? Negli anni ’60 e ’70 ma soprattutto in tv, si riferiva all’utilizzo di una traccia pre-registrata durante una performance “dal vivo”: questo consentiva una qualità audio impeccabile, niente problemi tecnici come microfoni malfunzionanti, strumenti scordati o rumori indesiderati sul palco. I produttori lo richiedevano perché aiutava anche a rispettare tempi televisivi serrati e offriva una maggiore prevedibilità nel risultato finale, particolarmente importante per spettacoli registrati o trasmessi in diretta per milioni di spettatori. Insomma, era una soluzione pratica per evitare che una performance “imperfetta” potesse compromettere la reputazione dello show e dell’artista stesso. E dove ce la mettiamo l’autenticità dell’esibizione? L’anima che tutti desiderano mostrare? Davvero cantanti e musicisti devono esibirsi fingendo di esibirsi?

La musica dovrebbe (dovrebbe, eh) essere comunicazione diretta con il pubblico: quello dal vivo è un momento intimo, irripetibile, pieno di connessioni, imperfezioni e sfumature che rendono ogni live unico. Accettare il compromesso del playback significava per molti rinunciare a questo legame autentico, trasformando l’esibizione in una mera imitazione di se stessi. Questo metodo era percepito davvero come una mancanza di rispetto verso l’arte e verso il pubblico, che non si aspettava di assistere a qualcosa di ‘fasullo’. Per alcuni, veniva visto addirittura come un insulto alla propria professionalità, come se la loro capacità di esibirsi venisse messa fortemente in discussione.

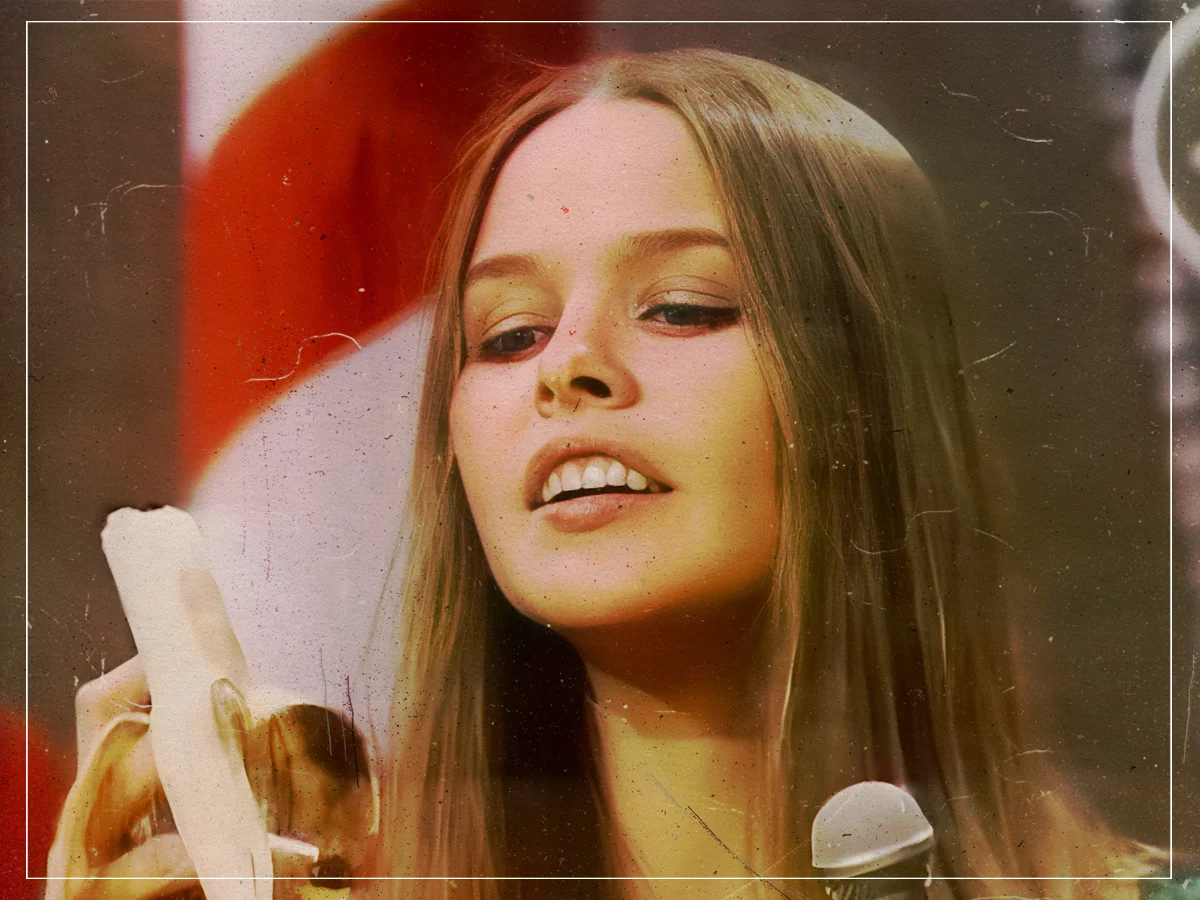

Possiamo quindi capire la profonda frustrazione per queste restrizioni da parte degli artisti che, in alcuni casi, ha portato a gesti di ribellione simbolica, diventati leggendari nel tempo. Come quello dei Mamas & the Papas, iconici per il loro sound inconfondibile e il loro spirito libero, che scelsero un modo singolare per manifestare il loro disappunto. Durante la loro esibizione, la cantante Michelle Phillips si presentò sul palco con una banana. Non solo la teneva in mano, ma iniziò a mangiarla in diretta. Questo gesto, apparentemente semplice e quasi comico, racchiudeva un potente messaggio: la musica dal vivo doveva e voleva essere autentica. La protesta dei Mamas & the Papas è diventata un esempio di ribellione nel panorama musicale e televisivo, tanto che a distanza di decenni viene ancora ricordata. Ma non furono gli unici: negli anni successivi anche altre band trovarono modi altrettanto creativi, singolari e sovversivi per sfidare questa imposizione. Non posso non raccontarli brevemente.

Nel 2009, durante la loro ospitata a Quelli che il calcio, i Muse accettarono di esibirsi in playback, ma non senza lanciare una sfida. Decisero di scambiarsi gli strumenti: il batterista Dominic Howard prese il posto di Matthew Bellamy alla voce, mentre Bellamy, alla batteria, si esibì con espressioni esasperate. Una presa in giro evidente che non passò inosservata né al pubblico né alla conduttrice Simona Ventura.

I Nirvana, invece, nel 1991 a Top of the Pops, portarono la protesta a un livello ancora più irriverente. Con il playback imposto per “Smells Like Teen Spirit”, Kurt Cobain iniziò a cantare con una voce bassa e monotona, quasi parodica, cambiando addirittura le parole del testo. Krist Novoselic e Dave Grohl si limitarono a mimare i movimenti con i loro strumenti, trasformando l’esibizione in un teatro dell’assurdo.

Oggi questi gesti ci ricordano che l’arte non è perfezione (che probabilmente nessuno la vuole), che a volte un gesto semplice, come mangiare una buona e sana banana, può cambiare il modo in cui guardiamo le cose.